水利部為貫徹國家生態文明思想,踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,將各省積極探索推進小水電綠色改造和現代化提升取得的成效,整理成典型案例匯編。現將福建省典型案例轉載如下:

正文

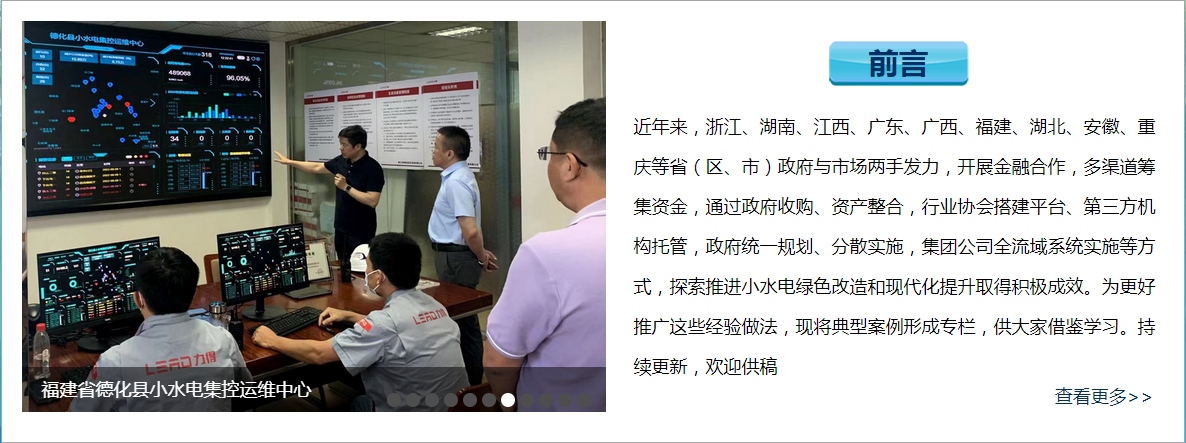

福建省作為小水電大省,積極落實綠色發展理念,不斷加快小水電綠色轉型步伐。地處閩江上游的德化縣,近幾年,深入開展水電站綠色示范建設,積極探索智能化、集約化、物業化管理服務之路,努力打造小水電綠色轉型的“德化樣板”。

一、基本情況

德化縣地處閩江上游,主要河流有閩江流域大樟溪上游的浐溪和涌溪,水能資源豐富,當地發揮資源優勢,通過治水辦電,開發水電站141座,裝機容量約28.7萬千瓦,規模居福建省各縣前列,年發電量約8億千瓦時,水電業成為德化縣的支柱產業之一,為當地經濟社會發展做出重要貢獻,榮膺“中國小水電之鄉”。

隨著時間推移,小水電問題逐漸顯現。一是單站規模小,1000千瓦以下水電站數量占68.1%,裝機容量占16%,現代化水平低;二是開發早,投產運行15年以上占87.9%,大多設施設備老化,缺乏定期、規范的保養;三是地處偏僻,存在招人難、留人難的問題,管理難度大;四是主體多元化,其中民營企業占83.7%,專業化水平偏低,發電效率不高。

二、經驗做法

老舊水電何去何從,關鍵要靠科技引領。德化縣通過建立集控平臺,運用智能無人控制系統,組建專業化、物業化運維團隊,打造政府監管、協會牽頭、企業支撐的合作模式,實現小水電轉型升級、綠色發展。

(一)“機器換人”,大力推進智能化改造。引導水電站進行智能化改造,安裝“小水電智能化無人控制系統”,實現設施設備自感知、自學習、自決策、自控制的智能化控制體系,實時數據接入集控中心進行集約化運營,實現運行智能化。

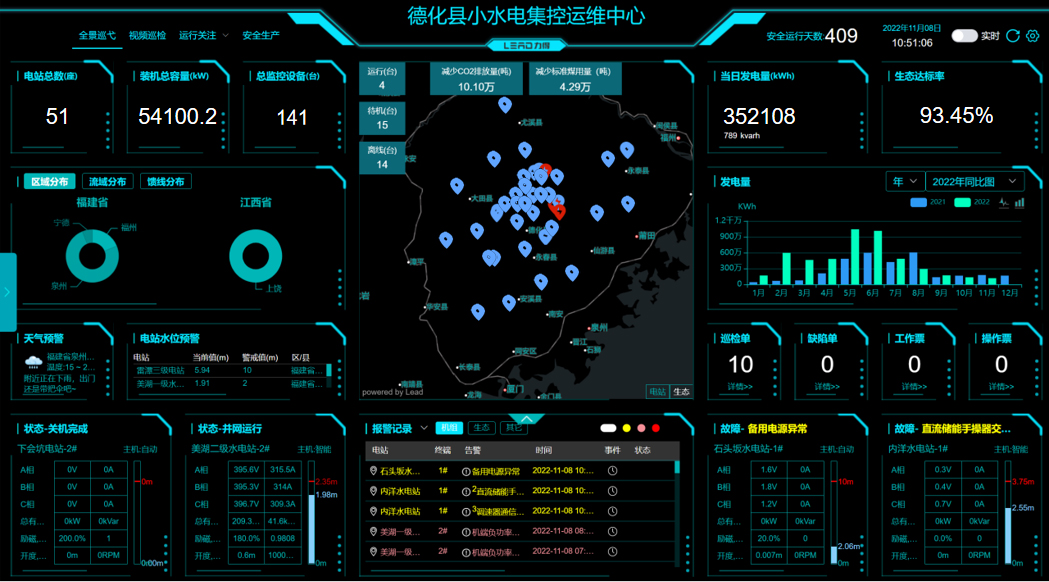

(二)集中控制,大力推進電站集約化運營。縣小水電協會牽頭與福建力得公司共同組建“德化縣小水電集控中心”,打造“一屏觀天下、一鍵全調度、一網控全域”的集控平臺。將經過智能化改造且條件成熟的小水電站整體接入,將小水電站生態下泄流量數據、安全生產設備信息也統一接入,實現生態流量與電站運行“一張網”,全縣已有34座水電站接入縣集控中心運營。

(三)托管服務,探索推進電站物業化管理。發揮集約優勢,德化縣集控中心為接入電站的生態流量、電站運維提供物業化管理服務。集控中心人員分為監控組、巡檢組、維修組,監控組24小時全天候值班監盤,對生態流量、機組安全、運行狀況進行線上數字化巡檢、遠程控制;巡檢組定期線下巡檢及排障,對油壓、冷卻水、機組振動、碳刷等進行巡檢;維修組負責設備維護、年檢及各類大小修工作。提高水電站維保水平,降低事故風險。

力得助力福建省德化縣打造小水電集控系統

福建省德化縣小水電集控運維中心

(力得能服攜手聚德共同運維)

三、工作成效

(一)解決電站用工難問題。經過智能化改造,并實行物業化運營后,大幅降低了用工成本,提升了人員專業素質。如德化縣美湖一級、美湖二級兩座電站改造前每個電站各需8名員工,僅人員工資一年就約29萬元,且存在人員不穩定、專業素質參差不齊的問題。改造后有了智能化設備與集控平臺支持,兩座電站僅從原有人員中挑一名專業素質高的員工值守,電站巡檢頻率從每天一巡檢,改造后僅3天一巡檢、枯水期7天一巡檢,大大降低勞動強度。

(二)實現生態流量長效監管。集控中心指導水電站實施河流生態改造,安裝在線監控裝置,落實生態下泄流量,解決下游河段減脫水問題。水電站生態流量通過視頻和數據的方式實時采集和上傳,并在集控中心大屏上實時展示,出現問題立即向業主及主管部門提示,快速、專業地解決因設備故障而發生的生態流量異常,協助監管部門提升監管效率,納入平臺監管的34座水電站,今年上半年生態下泄流量全部合格。

(三)提升電站安全管理能力。集控中心通過在電站加裝煙霧、水浸等智能傳感器,預防設備冒煙著火、壓力鋼管破裂、水輪機漏水等重大安全隱患。通過攝像頭、電子圍欄、工業電視機等設備,實現視頻監控及安防監控,達到主動預警、風險預警、異常報警、主動播報等功能,將事故控制在萌芽狀態。運行至今,接入集控中心的電站均未發生安全事故。

(四)實現運維隊伍專業化。通過物業化管理,將區域內的現有專業巡檢、維修人員進行統一管理,建立一支專業水平高、合規上崗的隊伍,提升電站安全和生產效率。對于運維核心安全崗位配置有四組人員,實施“三班倒”24小時監控電站安全,做到能隨時處理緊急情況。所有運維人員持證上崗,保障生態下泄及電站安全問題得到專業處理。減少不必要的管理成本,是行業轉型升級的新思路、新手段、新模式。

(五)提升電站生產效率。通過智能化設備具有的主動感知技術,對周邊環境進行主動感知,實現來水量預測、庫容預測,在此基礎上智能系統會分析不同水位下水門開度的發電效率,找到水輪機高效率區間和最高效率點,并運用基于蜂群算法的物聯網技術,引入多機組間的有序競爭機制,在動態協同情況下,實現多機組效能最大化,有效提升了水資源利用率,綜合提升發電效益20%左右。

四、啟示

(一)多方共建,健康發展。小水電的綠色發展與現代化提升要動員社會多方力量共同推動。在該縣的探索中,政府引導,行業協會牽頭,引入企業進行技術及專業支撐。只有多方合力,才能使行業脫胎換骨,實現社會效益與經濟效益的共贏。

(二)集約運營,激活資源。通過引入現代化數字技術,以集控平臺為抓手,將各小水電站不符合運管要求的人員進行分流,專業技術能力強的人員集中使用,并通過規范化的培訓不斷提升專業素質。在降低運營成本的同時,有效激活專業人員積極性,最大程度優化資源配置。

(三)轉變思維,提升效率。在新時代的背景下,原有的產業結構和運營方式如果不進行根本性的變革,將被淘汰與拋棄。小水電若不創新模式,引入智能化、集約化、物業化等全新運營方式,果斷進行改革提升效率,一些不夠生態、不安全且低效的小水電將難以為繼,甚至退出歷史舞臺。

(四)模式復制,整體推廣。德化縣小水電智能化改造已經初現規模,并且在集約化、物業化的探索中形成了具有自己特色,摸索了經驗,做出了成果,改善了水資源利用率和河道生態,提升了發電效率,消除了安全隱患。這些探索對小水電綠色改造和現代化提升具有積極意義,值得借鑒與推廣。